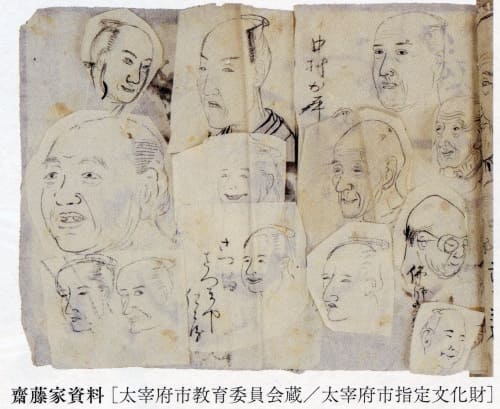

◆企画展「齋藤秋圃―人となりと人物描写の魅力―」

齋藤秋圃(1768~1859)は、上方に生まれ、長じて画技にたけた幇間(ほうかん)として大阪新町で人の知る所となり、文化2年(1805)に秋月藩のお抱え絵師になるという異例の転身を遂げ、文政11年(1828)隠居してからは太宰府に住んで町絵師として人気を博した人物で、福岡県の近世絵画を考える上では、福岡藩お抱え絵師である尾形家の絵師たちと並んで重要な位置を占めています。

真贋取り混ぜて秋圃の作品が伝わっていますが、それらは秋圃の人気を映し出しています。

今回の展示では、秋圃に関して調査研究を行っており、その成果を紹介します。

秋圃の個性と他に秀でた力が映し出された人物図、そして普段目にすることのない屏風を中心に展示します。

主要な展示物:嶋原陣図御屏風 朝倉市秋月博物館蔵 六曲一双

【期間】 1月16日(金)~3月15日(日)

【会場】 九州歴史資料館 第1展示室

【料金】 要観覧料

=関連イベント=

●第6回夕べのギャラリートーク 企画展「齋藤秋圃〜人となりと人物描写の魅力〜」

ギャラリートークは閉館後の展示室で学芸員が展示解説するものです。

齋藤秋圃(1768~1859)は、上方に生まれ、長じて画技にたけた幇間(ほうかん)として大阪新町で人の知るところとなり、文化2年(1805)に秋月藩のお抱え絵師になるという異例の転身を遂げ、文政11年(1828)隠居してからは太宰府に住んで町絵師として人気を博した人物で、福岡県の近世絵画を考える上では、福岡藩お抱え絵師である尾形家の絵師たちと並んで重要な位置を占めています。真贋取り混ぜて秋圃の作品が伝わっていますが、それらは秋圃の人気を映し出しています。

今回の展示では、秋圃に関して調査研究を行っており、その成果を紹介します。秋圃の個性と他に秀でた力が映し出された人物図、そしてなかなか普段目にすることのない屏風を中心に展示します。展示担当の井形進が解説します。

【日時】 1月30日(金)16:30~17:30

【会場】 九州歴史資料館 第1展示室

【定員】 10名程度 *事前申込不要、要観覧料

=関連イベント=

●企画展記念講演会「齋藤家伝来文書に見る秋圃と周辺の人々」

齋藤秋圃は京都出身で、大阪新町では画技にたけた幇間を務めていました。大坂時代には、新町遊郭の様々な日常生活を巧妙に、和やかな画風で描きあげた『葵氏艶譜』を刊行しています。

1805年に秋月藩第8代藩主黒田長舒に召し出され、お抱え絵師に転じました。隠居後は太宰府に住んで町絵師となり、91歳で没するまで自由な立場で盛んに絵筆を振るいました。江戸時代の筑前を代表する絵師です。

齋藤家に残る文書資料から見た齋藤秋圃についてお話します。

【日時】 2月7日(土)13:30~15:30

【会場】 九州歴史資料館 研修室

【講師】 木村純也氏(太宰府市教育委員会)

【定員】 160名 *要事前申込、全席指定

詳細・申込は・・九州歴史資料館Webサイトへ

◆特集展示「仏像入門-仏像の種類・技法・修理-」

私達の暮らす地域には多くの寺院や仏堂があり、たくさんの仏像が祀られています。これらの仏像は、人々が祈りを込めて制作し、多くの人の手によって長い時間を守られ、今日に伝えられました。それぞれの時代、それぞれの地域の信仰のあり方を反映した仏像は、地域の歴史や文化を考えていく上でとても重要です。

展示では、仏像に親しむための基礎的な事項を、パネルや構造見本を通じて分かりやすく解説します。また、仏像を後世に伝えるために必要な文化財修理のあり方についても紹介します。

【期間】 1月6日(火)~3月8日(日)

【会場】 九州歴史資料館 第2展示室

【料金】 無料

=関連イベント=

●第7回夕べのギャラリートーク 特集展示「仏像入門-仏像の種類・技法・修理-」

ギャラリートークは閉館後の展示室で学芸員が展示解説するものです。

私達の暮らす地域には多くの寺院や仏堂があり、たくさんの仏像が祀られています。これらの仏像は、人々が祈りを込めて制作し、多くの人の手によって長い時間を守られ、今日に伝えられました。それぞれの時代、それぞれの地域の信仰のあり方を反映した仏像は、地域の歴史や文化を考えていく上でとても重要です。

展示を通して、仏像に親しむための基礎的な事項と、仏像を後世に伝えるために必要な文化財修理のあり方について学芸員國生知子が解説します。

【日時】 2月27日(金)16:30~17:30

【会場】 九州歴史資料館 第2展示室

◆パネル展「世界遺産『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群×佐渡島の金山」

宗像市沖の玄界灘に浮かぶ沖ノ島は、古代より日本と大陸との海上交通の拠点であり、また信仰の島として多くの文化財を残してきました。信仰上の理由から立入制限があるなど、遺産の魅力を伝えていく上で一定の制約を抱えてもいます。

新潟県の「佐渡島(さど)の金山」でも同じ課題をもっており、交流・協力しながら課題解決を目指しています。

このたび、その取り組みの一環として、2つの世界遺産について紹介するパネル展を開催します。

「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」については、沖ノ島の古代祭祀遺跡や現在まで連綿と受け継がれる信仰に関するパネルを、「佐渡島の金山」については、遺産の価値を構成する鉱山や集落の遺跡、そこから見えてくる高品質の金を大量に生産することができた管理体制と労働体制の実態に関するパネルを展示します。

【期間】 12月16日(火)~3月1日(日)

【会場】 九州歴史資料館 文化情報広場

【料金】 無料

◆パネル展「令和7年度筑紫地区文化財写真展 ちくし再発見 色のパレット~筑紫の歴史(とき)を彩る文化財~」

筑紫野市・大野城市・春日市・太宰府市・那珂川市の身近な文化財をより多くの人々に親しんでいただくことを目的に、平成10年度から毎年開催している写真展です。

今回は「色のパレット〜筑紫の歴史(とき)を彩る文化財〜」と銘打って、文化財が持つ様々な「色」の中から「赤・青・黄・多色」の4つを取り上げて紹介します。

文化財の様々な魅力の中には、地域性豊かな歴史が含まれています。これら歴史を彩る文化財の「色」には、当時の人が文化財に込めた思いや願いが反映されているのではないでしょうか。

今回の展示は、「色」に注目することで、いつもとは少し違った視点による文化財の魅力に迫っています。

【期間】 3月3日(火)~15日(日)

【会場】 九州歴史資料館 研修室

【料金】 無料

◆私の成果展「全国高等学校歴史学フォーラム2025 参加校特集展」

私の成果展」は、小学生や高校生、ボランティアが郷土や歴史に関する学習の成果をパネル展形式で発表し、九州歴史資料館 学芸員による講評やアドバイスをあわせて展示するものです。

今回は、県立小郡高等学校郷土研究部の「ある水車のものがたり」、県立糸島高等学校の「夢中!熱中!馬 冑!?」、常盤高等学校歴史研究部の「考古学から探る細川期門司城」です。

【日時】 1月14日(水)~3月22日(日)13:30~16:15

【会場】 九州歴史資料館 文化情報広場

【料金】 無料

◆節分イベントきゅうれき『鬼×福まつり』

節分にあわせて、九州歴史資料館の代表的な収蔵品である鬼瓦にちなんだイベントを開催します。

「こども展示ガイド」や「ひみつの探検ツアー」のほか、豆まきゲームやお面の工作などのミニゲーム・工作コーナーがあります。小物やフード販売も出展もします。

●ひみつの探検ツアー(約20分)

①10:30~②11:30~③13:30~④14:30~

●こども展示ガイド(約15分)

①11:00~②12:00~③13:00~④14:00~

*10:00~整理券配布

【日時】 2月1日(日)10:00~15:30

【会場】 九州歴史資料館

【定員】 ひみつの探検ツアーは先着25名

【料金】 入場無料(第1・3展示室は要観覧料)

詳細は・・九州歴史資料館Webサイトへ

◆キッズミュージアム「古代へタイムスリップ!弓矢&藍染体験アドベンチャー」

【日時】 2月15日(日)13:00~15:30

【会場】 九州歴史資料館

●狙え!古代のハンター「弓矢体験」

木の枝で造った弓を使った疑似狩猟体験です。

6名ずつ30分交替で中庭の的を狙います。

【料金】 無料 *事前申込不要、雨天中止

●染まれ!ジャパンブルー「藍染体験」

伝統的な染料を使って、世界に一つのオリジナルバンダナを制作します。

研修室で輪ゴムと割り箸を使って「防染」作業を行い、中庭で染め作業を行います。

13時と14時の2回実施します。

*藍が付着する可能性があります。汚れてもよい服装でおいでください。

【対象】 小学校1年生以上 *要保護者同伴

【定員】 先着40名(1回20名)

【料金】 500円(藍染材料費)

詳細・申込は・・九州歴史資料館Webサイトへ

◆ボランティア自主研究交流会

自主的に歴史の研究や調査を行っているボランティアさんによる交流会です。

研究発表や意見交換を通して、見方や考え方を広め、九州歴史資料館の学芸員との意見交流も行い見識を深められます。

【日時】 2月21日(土)13:30~16:15

【会場】 九州歴史資料館 研修室

【定員】 発表者5名(定員を超えた場合は抽選)聴講のみ30名程度 *申し込み先着順

【参加申込受付】2026年1月13日(火)9:00~

*参加を希望される方は、電子申請でお申し込みください。

詳細は・・九州歴史資料館Webサイトへ

◆春のボランティアイベント「折り雛・組みひもストラップ・紙飛行機づくり」

折り雛づくりは、折り紙で自分だけのオリジナルおひなさまを作ります。「おひなさま」「おだいりさま」を作って、台紙に貼ってきれいに飾り付けて世界でひとつのひなかざりを作りましょう。自宅でもできる作成キットを準備しています。

紙飛行機づくりは館内で作ったら、広い前庭で飛ばそう!

組みひもストラップづくりは、奈良時代から受け継がれてきた指だけで編む伝統の組紐技法でストラップを作ります。

【日時】 3月1日(日)13:00~16:00(15:00最終受付)

【会場】 九州歴史資料館 第4展示室

●折り雛・紙飛行機づくり

【料金】 無料 *事前申込不要

未就学のお子様でも参加できます。

順番に受け付けますのでお待ちいただく場合があります。

●組みひもストラップづくり

【定員】 20名 *小学3年生以上、要事前予約)

1度に5名体験でき、30分ごとに交替します。

【料金】 300円 小学3年生以上

【参加申込受付】2026年2月2日(月)9:00~

詳細・申込は・・九州歴史資料館Webサイトへ

十二ヶ月風俗図絵巻(九州歴史資料館蔵)部分 (七月)

◆第11回九歴講座「齋藤秋圃(しゅうほ)~人となりと人物描写の魅力~」

齋藤秋圃は京都出身で、大坂時代には、新町で画技にたけた幇間(ほうかん)を務め、新町遊郭の様々な日常生活を巧妙に、和やかな画風で描きあげた『葵氏艶譜』を刊行しています。

1805年筑前秋月藩第8代藩主黒田長舒(ながのぶ)に召し出され、秋月藩お抱え絵師に転じました。隠居後は太宰府に住んで町絵師となり、91歳で没するまで自由な立場で盛んに絵筆を振るいました。

江戸時代の筑前を代表する絵師である秋圃の人となりと、彼が最も得意とした人物図の魅力をお話します。

【日時】 2月14日(土)13:30~15:30

【会場】 九州歴史資料館 研修室

【講師】 井形 進(九州歴史資料館)

【定員】 160名

*全席が予約制の指定席なります。

受講希望される方は、チラシ・ホームページをご確認の上、往復はがきまたは電子申請でお申し込みください。

【料金】 無料

申込は・・九州歴史資料館Webサイトへ

鬼の腰掛

◆第12回九歴講座「朝倉の鬼三選~鬼の実像に迫る~」

朝倉市には「鬼ヶ城」、「鬼の腰掛」、「鬼の竈」と言った羽白熊鷲に関する地名や、朝倉山に出たとされる鬼、それに当時の豪族の墓である「鬼の枕古墳」があります。

本講座では「鬼」にまつわる伝承、地名等について、三部構成で紹介します。

【日時】 3月14日(土)13:30~15:30

【会場】 九州歴史資料館 研修室

【講師】 小田和利(九州歴史資料館)

【定員】 160名

*全席が予約制の指定席なります。

受講希望される方は、チラシ・ホームページをご確認の上、往復はがきまたは電子申請でお申し込みください。

【料金】 無料

申込は・・九州歴史資料館Webサイトへ

【開館時間】9:30~16:30(入館は16:00まで)

【休館日】 月曜日(ただし祝日・振替休日の場合はその翌日)、年末年始(12月28日~1月4日)

【観覧料】 第1・3展示室/一般210円(150円)、高大生150円(100円)、中学生以下・満65歳以上無料

*( )内は、20名以上の団体料金

*土曜日は高校生も無料

*入館は無料

問合せ先:九州歴史資料館 TEL 0942-75-9575

詳細は・・九州歴史資料館Webサイトへ

Googleマップ

*料金、時間、休館日等は、変更の場合があります。必ず確認の上、お出かけください。

*各地のお祭りには、現代に引き継がれている伝統的な神事や儀式として執り行われているものが数多くあります。現地の係員の指示に従って、マナーを守って見学してください。

*複写・転写を禁じます。